Klischees und Halbwahrheiten über psychische Erkrankungen und Psychotherapie in der belletristischen Literatur

Literarisch – psychologisch

Autor*innen und Psycholog*innen haben Vieles gemeinsam. Beide interessieren sich für die Motivation ihrer Mitmenschen (respektive Figuren), für ihre Stärken und Schwächen, für das, was sie antreibt, und für die Konflikte, die sie mit sich und der Welt austragen. Wer tiefer in die Geschichte und Entwicklung seines Charakters eintaucht, kommt nicht umhin, sich mit seiner Psyche zu beschäftigen und mit der Frage, was diese Person ausmacht und was sie antreibt.

Kein Wunder also, dass viele Romane auch psychologische Themen anschneiden oder sogar zum zentralen Element machen. Krimis und Thriller drehen sich häufig um Serienmörder*innen und Profiler*innen, um kriminelle Genies und knallharte Verhörmethoden. Horrorromane spielen mit dem schmalen Grat zwischen Wahn und Wirklichkeit, und auch Fantasyromane befassen sich zuweilen mit alternativen Realitäten oder Schicksalsschlägen und deren Einfluss auf die menschliche Psyche.

Fehler vs. Freiheit bei psychischen Erkrankungen

Als Psychologin gibt es dabei leider immer wieder Aspekte, die mir negativ auffallen. Nicht jede*r Autor*in kann selbstverständlich psychologisch geschult sein, aber wie bei allen Themen gilt: solide Recherche bewahrt vor Fehlern. In diesem Beitrag möchte ich mit ein paar typischen Mythen und Vorurteilen bzw. Fehlern bei psychischen Erkankungen aufräumen, die mir in Romanen häufiger begegnen.

Dabei möchte ich eines vorausschicken: Solange sich Abweichungen im Bereich künstlerischer Freiheit bewegen, lässt sich über Vieles hinwegsehen. Die realistische Arbeit von psychotherapeutischem Fachpersonal ist von viel Papierkram geprägt und oft wenig aufregend, genau wie z.B. die Tätigkeit in der Kriminalpolizei. Ein paar dramaturgische Optimierungen hier und da sind also vernünftig, um Leser*innen zu unterhalten. Problematisch wird es da, wo Fehler oder Ungereimtheiten zu falschen Informationen führen oder dazu geeignet sind, Vorurteile bezüglich psychische Erkrankungen oder Psychotherapie im Allgemeinen zu stärken und Stigmatisierungsprozesse in Gang zu setzen. Über solche Szenarien möchte ich im Folgenden sprechen.

Mythos 1: Von Zwangsjacken und Gummizellen

Mit dem Begriff „Psychiatrie“ verknüpfen viele Menschen noch immer Bilder von Zwangsjacken, Gummizellen, sabbernden Menschen und Fäkalien. Psychiatrische Krankenhäuser sind wuchtige Anwesen aus dem vorherigen Jahrhundert, wo hinter Gitterfenstern martialische Schreie ertönen und „Verrückte“ desorientiert durch die Gänge stolpern. Kurz: Viele Leser*innen verbinden mit Psychiatrien immer noch die horrormäßigen Verwahranstalten aus dem ausklingenden 19. bis beginnenden 20. Jahrhundert, die sich durch unmenschliche und brutale „Behandlungs“-Methoden auszeichneten.

Die moderne Psychiatrie hat mit diesen Bildern nicht mehr viel gemein. Psychiatrien sind in erster Linie Krankenhäuser, optisch kaum von gewöhnlichen Kliniken zu unterscheiden. Häufig sind sie sogar besonders offen und hell gestaltet, verfügen über Gärten, Freizeitangebote oder Sportprogramme. Vergittert und abgeschlossen sind nur geschützte (aka „geschlossene“) psychiatrische Stationen, in denen z.B. Akutfälle aufgenommen werden oder suchtkranke Menschen einen Entzug durchmachen.

Natürlich wäre es falsch zu behaupten, dass in psychiatrischen Krankenhäusern keine Missstände mehr herrschen würden. Entmündigung, Zwangsmedikation, überfordertes Personal, Fehldiagnosen, Missbrauchsvorwürfe – die Liste an möglichen Problemen ist lang. Trotzdem darf man sich psychiatrische Krankenhäuser nicht wie gruselige Gefängnisse vorstellen, in denen die Patient*innen Tag und Nacht gequält werden. Sie sind in erster Linie Orte, an denen geholfen wird. Orte, an denen Menschen gesund werden sollen. Orte des Rückzugs und der Genesung.

Mythos 2: Irre sind (un-)menschlich

Psychisch kranke Menschen sind Menschen

Es ist absurd, dass ich diesen Satz überhaupt aufgreifen muss, er sollte selbstverständlich sein, aber bei vielen Thrillern in forensisch-psychiatrischen Settings hat man den Eindruck, dass dieser basale Grundsatz zugunsten plakativer Effekte ignoriert wird.

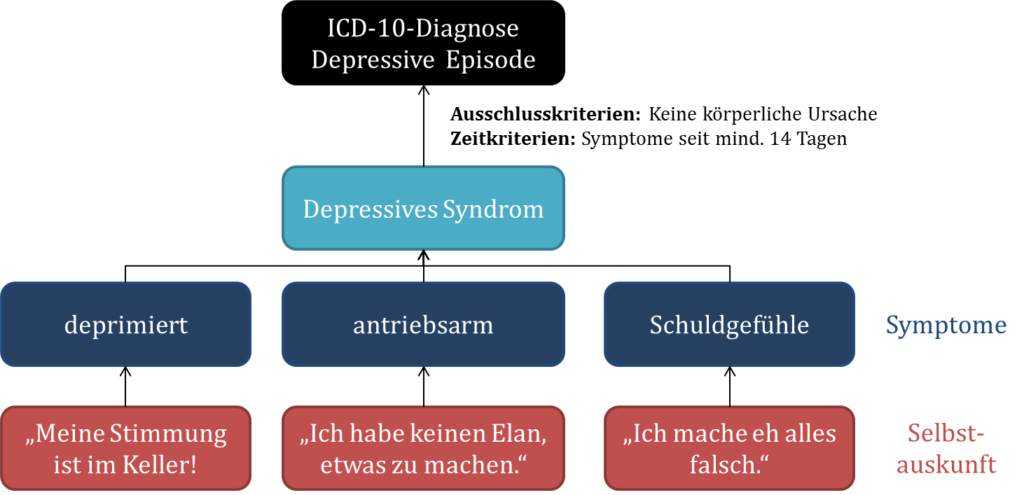

Basis für die Diagnose einer jeder medizinisch relevanten Krankheit ist in Deutschland das ICD-101 („International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems“). Dieses umfasst 22 Kapitel mit verschiedenen Formen von Erkrankungen und deren Symptomen, darunter infektiöse Erkrankungen , Erkrankungen des Atmungssystems, Erkrankungen des Blutes oder eben auch „Psychische und Verhaltensstörungen“. Die Diagnostik einer psychischen Erkrankung funktioniert also erstmal nicht anders als die jeder anderen medizinischen Störung: die*der Diagnostiker*in trägt alle Symptome zu einem (oder mehreren) Syndromen zusammen. Unter Berücksichtigung von Zeit- und Intensitätskriterien ergibt sich aus einem Syndrom am Ende (möglicherweise) eine Diagnose.

Verrückt, irre, anders – Stigmatisierung psychischer Erkrankungen

Werden psychische Erkrankungen diagnostiziert, so sind die Patient*innen also keinesfalls „verrückt“ oder „irre“. Keiner der beiden Begriffe besitzt irgendeine wissenschaftliche oder medizinische Relevanz, sie dienen einzig und allein der Entmündigung oder Herabwürdigung der betroffenen Personen. Warum sollte man jemandem zuhören, wenn er doch „verrückt“ ist? Warum sollte man sich mit den Ansichten eines Menschen befassen, der „irre“ ist? Die Folge ist eine Stigmatisierung und systematische Ausgrenzung der Betroffenen, die wir als Autor*innen nicht unterstützen sollten. Insbesondere dann nicht, wenn unsere Figuren Profis in ihrem Fach sind und solche Begrifflichkeiten schon aus berufsethischen Gründen nicht in den Mund nehmen sollten (außer, man möchte sie als besonders unsympathisch oder unprofessionell darstellen).

Ganz abgesehen davon hat diese Etikettierung auch den Effekt, psychisch kranke Menschen bewusst von gesunden Menschen abzugrenzen („Othering“). Hervorgehoben wird ihr „Anderssein“, ihre Defizite, statt sie als die vollwertigen Menschen zu betrachten die sie sind. Depressive Menschen leiden an Depression – sie SIND nicht ihre Depression. Sie haben Wünsche, Träume, Stärken, Schwächen. Diese mögen durch die Krankheit bisweilen überlagert oder kaschiert werden, aber sie werden nie ganz ausgelöscht.

Mehr als eine psychische Erkrankung

Also, liebe Autor*innen, wenn ihr über psychische Erkrankungen schreibt, seht die Betroffenen als Menschen, genau wie jede andere eurer Figuren auch. Reduziert sie nicht auf ihre Krankheit oder auf ihr „Anderssein“, sondern betrachtet die Symptome als Teil eines Ganzen, die mal mehr, mal weniger stark hervortreten. Versteift euch dabei auch nicht zu sehr auf Diagnosemanuale, denn wie jeder Mensch individuell ist, so äußert sich auch jede psychische Krankheit individuell verschieden. Es gibt nicht „die eine Depression“ oder „die eine Angststörung“. Das könnt ihr euch leicht vergegenwärtigen, wenn ihr an so etwas Banales wie Kopfschmerzen denkt: Diese können sich schon an unterschiedlichen Tagen völlig anders manifestieren. Sensitivity Reader können euch helfen, das Leben mit einer psychischen Erkrankung besser zu verstehen und Klischees oder Vorurteile zu umgehen. Nutzt dieses Angebot, es wird euch bestimmt weiterbringen.

Mythos 2: Liebe, das Allheilmittel

Geschichten, wie sie das Märchen schreibt: Der emotional verkrüppelte, durch Missbrauch traumatisierte Bad Boy trifft die Frau seines Lebens und wird durch ihre ehrliche Liebe und Zuneigung von seinen Problemen geheilt. Im Märchen vielleicht eine Option, bei der man höchstens die Augen verdreht – im realen Leben absolut unvorstellbar.

Ja, soziale Bindungen sind ein wichtiger Baustein im Genesungsprozess bei psychischen Krankheiten. Schwierige Phasen und Konflikte können leichter überwunden werden, wenn eine verlässliche Bezugsperson zur Seite steht, doch dabei muss es sich nicht notwendigerweise um eine romantische Beziehung handeln. Auch enge Freund*innen oder Familienmitglieder können dabei helfen, schwere Zeiten hinter sich zu lassen.

Psychische Erkrankungen sind kein billiger Plotpoint

Dennoch erscheint es absurd zu glauben, dass die Begegnung mit einer einzelnen ominösen Person in der Lage sei, Traumatisierung, Suchtverhalten oder Angststörungen in einem Handstreich auszulöschen. Eine Psychotherapie dauert oft Jahre, manchmal ist sie sogar lebensbegleitend, und ebenso langwierig muss man sich einen Genesungsprozess vorstellen. Depressionen, Ängste oder Psychosen können Betroffene ein Leben lang begleiten, trotz Therapie, und in belastenden Situationen wieder hervorbrechen. Der Glaube, es müsse nur „der/die Richtige“ auftauchen und alles werde gut, kann schnell dazu beitragen, dass die Schwere oder Chronizität psychischer Krankheiten massiv unterschätzt wird. So einfach sollten wir es uns auch als Autor*innen nicht machen, denn psychische Erkrankungen sind kein billiger Plot-Point, den man fallenlassen kann, wenn es nicht mehr in den Kram passt.

Betroffene können sich stabilisieren, Strategien lernen, sich weiterentwickeln und besser mit ihren Symptomen zurechtkommen, aber sie werden nicht von heute auf morgen ein komplett neues Leben beginnen. Auch hier lohnt sich der Vergleich mit einer körperlichen Erkrankung: Wer sich ein Bein bricht, wird auch erst eine Weile Reha brauchen, ehe er wieder laufen kann – und vielleicht bleiben sogar chronische Beschwerden. Ein freundliches „das wird schon wieder“ mag die Stimmung vielleicht aufhellen, aber die Schmerzen werden kaum verschwinden.

Mythos 3: Psychiater, Psychologe, alles dasselbe

Psychiater*innen, Psycholog*innen, Therapeut*innen – was machen die eigentlich? Gibt es überhaupt Unterschiede? Wer soll sich da noch auskennen? Im Grunde ist es gar nicht so schwierig.

- Psychiater*innen haben Medizin studiert und eine Facharztausbildung „Psychiatrie“ absolviert. Sie dürfen Diagnosen stellen, Patient*innen behandeln und Medikamente verschreiben.

- Psycholog*innen haben Psychologie studiert, in der Regel bis zum Master oder Diplom (in Österreich auch Magister). Sie dürfen Diagnosen stellen und in gewissem Rahmen Patient*innen behandeln (z.B. in der Familientherapie, in psychoszialen Einrichtungen oder im Strafvollzug), allerdings dürfen sie ihre Leistungen nicht über die Krankenkasse abrechnen und sind daher nicht selbstständig heilkundlich tätig.

- Psychotherapeut*innen haben Medizin oder Psychologie studiert2 und eine 3-5jährige Weiterbildung in Psychotherapie absolviert, die mit einer Approbationsprüfung endet. Sie dürfen Diagnosen stellen, selbständig Patient*innen behandeln und diese Leistungen auch über die Krankenkasse abrechnen. Medizinische Psychotherapeut*innen dürfen Medikamente verschreiben, psychologische nicht.

Der Begriff „Psychotherapeut*in“ ist in Deutschland geschützt, er darf nur von approbierten Fachleuten geführt werden. Das gilt allerdings nicht für den Begriff „Psychotherapie“. Es gibt zum Beispiel „Heilpraktiker*innen für Psychotherapie“, die nur eine Prüfung ablegen müssen, ohne ein Studium o.ä. nachzuweisen.

Diese Begriffsdefinitionen gelten nur für den deutschsprachigen Raum, in Amerika sieht es schon wieder ganz anders aus. Fehler lassen sich hier durch etwas Recherche und Nachfrage bei Fachpersonen (oder Dachverbänden) ganz leicht vermeiden.

Ergänzung: Profiler sind ein Hollywood-Mythos

Oh, und wo wir schon bei Begriffen und Definitionen sind ein kurzer Exkurs zum Thema „Profiler“. In amerikanischen Krimis und Thrillern sind diese Leute ja enorm beliebt: Psycholog*innen oder Ermittler*innen, die anhand winziger Tatortdetails auf ein stimmiges Täterprofil schließen können, und das meistens im Alleingang. Die reale Arbeit dieser „Profiler“ sieht – zumindest in Deutschland – wesentlich weniger spektakulär aus. Der Bereich nennt sich „Operative Fallanalyse“ und ist ein Tätigkeitsbereich der LKAs, in dem überwiegend Kriminalbeamte mit einer entsprechenden Zusatzausbildung arbeiten. Diese sammeln zunächst verschiedene Informationen über einen Fall (z.B. aus Kriminaltechnik, DNA, Tatortbegehung, Zeugenaussagen) und erstellen, in Teamarbeit und gestützt mit empirischen Daten, ein fallanalytisches Gutachten. Ein Interview mit einem deutschen „Profiler“ gibt es z.B. hier auf „Stern.de“

Mythos 4: Die schwere Kindheit

Es ist der Klassiker unter den Argumenten, sobald der Serienkiller hinter Gittern sitzt: Er (oder wesentlich seltener „sie“) hatte eine schwere Kindheit. Gerade bei männlichen Tätern ist es oft die Beziehung zur Mutter, die sich als problembehaftet herausstellt. Das Kind wurde nicht ausreichend geliebt, entwickelte dadurch einen Hass auf alle Frauen und beginnt sie darum in späteren Jahren zu ermorden. Das ist nicht grundlegend falsch – aber trotzdem zu einfach.

Entwicklungspsychologie ist ein enorm vielschichtiges Konzept. Individuelle Faktoren, Umwelteinflüsse, Familie, Freunde, Bildung, soziales Umfeld – all diese Elemente beeinflussen, wer wir sind, wer wir werden und wer wir sein wollen. Sie beeinflussen unser Wertesystem, unsere Einstellung gegenüber Moral und Gesetz und unsere Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung. Wollen wir also rekonstruieren, warum Bösewichte zu Mörder*innen, irren König*innen oder Familientyrann*innen geworden sind, gilt es zahlreiche Faktoren gegeneinander abzuwägen. Die Familie und die Beziehung zu den Eltern ist einer davon.

Komplexe Wechselwirkungen

Aber auch eine problematische Familiensituation kann kompensiert werden, wenn das Kind in ein konstruktives soziales Gefüge eingebettet ist, wenn sie*er Freundinnen hat, die stützend agieren, und wenn eine Abgrenzung vom Elternhaus stattfindet. In der Entwicklungspsychologie spricht man hier von Risikofaktoren, die z.B. kriminelles Verhalten begünstigen, und von Schutzfaktoren, die vor einer negativen Entwicklung schützen. Nun darf man Risiko- und Schutzfaktoren aber auch nicht einfach aufaddieren, denn zwischen diesen Faktoren existieren wiederum komplexe Wechselwirkungen.

Kurz und knapp lässt sich sagen: Der Mensch ist nicht einfach, und seine Entwicklung auch nicht. Wenn ihr eine glaubwürdige Figur entwickeln wollt, dann genügt es nicht, ein oder zwei Ausgangspunkte festzulegen und daraus eine kausale Wirkung abzuleiten. Beschäftigt euch mit euren Figuren, mit ihren Zielen, Motiven, Stärken, Wünschen, ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft. Dann werdet ihr am Ende immer ein glaubwürdigeres Gesamtbild haben als bei der Fokussierung auf ein zentrales Lebensereignis, das alles andere geprägt hat. So simpel ist es nämlich in der Realität selten.

Mythos 4: Voll schizo

Ein wichtiger und gar nicht so schwer zu berücksichtigender Punkt noch am Ende: Wenn ihr psychische Erkrankungen thematisiert, bitte recherchiert vorher, wie sie heißen und welche Symptome damit einhergehen. Das ist banal, aber allzu häufig stolpert man doch über Fehler. Ein paar „False friends“ habe ich hier aufgelistet:

Schizophrenie hat nichts mit multipler Persönlichkeit zu tun. Die Krankheit, bei der man mehrere Persönlichkeiten in sich vereint, heißt multiple oder dissoziative Identitätsstörung. Schizophrenie gehört in den Bereich der Psychosen und schließt Halluzinationen, Denk- und Antriebsstörungen ein. (siehe hierzu auch meinem Beitrag: Darstellung von Schizophrenie in den Medien).

Platzangst (auch: Agoraphobie) ist eine Form der Angststörung, die Betroffene vor allem auf weiten Plätzen oder in Menschenmengen überkommt. Viele Betroffene verlassen daher gar nicht oder nur sehr selten das Haus, um Angstzustände zu vermeiden. Die Angst in engen Räumen wird hingegen als Raumangst oder Klaustrophobie bezeichnet.

Psychopath*innen sind nicht notwendigerweise auch Sadist*innen. Psychopathie äußert sich in Gefühlskälte, mangelnder Empathie oder geringer Impulskontrolle (s. dazu auch meinen älteren Blogbeitrag zu Psychopathie) aber nicht notwendigerweise durch sadistische Gewalt. Psychopath*innen stört es in der Regel nicht, andere physisch oder emotional zu verletzen, sie haben aber nicht zwangsläufig Freude daran.

Fazit: Was tun?

Sicher gäbe es noch einige Punkte mehr, die ich hier aufzählen könnte, aber ich denke, ihr habt einen guten Überblick gewonnen. Wenn ihr euch im Rahmen eurer Romanprojekte mit psychischen Krankheiten beschäftigt, dann gilt im Grunde dasselbe, wie bei allen sensiblen Themen:

- Recherchiert genau und informiert euch.

- Sprecht mit Betroffenen, lest Berichte und Blogbeiträge von Menschen mit psychischen Krankheiten.

- Überlegt euch, welche Wirkung die Darstellung in eurem Roman auf Betroffene oder Angehörige haben könnte.

- Macht euch Gedanken darüber, warum ihr diese Geschichte erzählen wollt und warum ihr der*die Richtige seid, das zu tun.

- Reißerisch ist nicht unbedingt gut (meistens sogar das Gegenteil).

- Sucht euch ggf. Sensitivity Reader, um Klischees oder Fehldarstellungen zu vermeiden.

- Kontaktiert Fachleute oder Berufsverbände, wenn ihr Fragen zur Arbeit als Psychologe*in, Psychiater*in oder Psychotherapeut*in habt.

- Glaubt nicht alles, was ihr im Fernsehen seht.

Falls ihr Recherchefragen zum Thema (forensische) Psychologie, Kriminalpsychologie oder Psychotherapie habt, könnt ihr euch auch gerne an mich wenden. Ich bin keine Psychotherapeutin und kann euch zu diesem Bereich nicht allzu viel Details verraten, aber ich kann euch vielleicht Recherchetipps oder Kontaktadressen weiterleiten. Da ich das in meiner Freizeit mache, kann ich euch keine schnelle Antwort versprechen, aber ich versuche es. 😉

Fußnoten

1. Das ICD-11 ist derzeit in Planung und wird voraussichtlich 2022 in Kraft treten.↩

2. Im Bereich der Kinder- und Jugendtherapie auch Pädagogik↩

Weitere Links zum Thema

Weißkittelphobie? Ärzte und Psychiater in der Literatur von Blue Siren

Psycho oder was? Psychische Erkrankungen Literatur vs. Realität von Blue Siren

Schreiben über psychische Erkrankungen (Video) von Blue Siren

Psychiatriestigmen in unserer Gesellschaft von Michelle Jansen

Depressive Drachentöter (Darstellung psychischer Krankheiten in der Fantasy) von Elea Brandt

Wen Serien die Psyche behandeln: Zündfunk des Bayerischen Rundfunks (28.06.2020)

Vielen Dank für das!

Vor allem Punkt 2 stört mich immer enorm in Büchern.

Hallo, mein name ist Elizabeth Samuel Magrdich. Ich besuche die BOS in München und halte einen Fachreferat über Sebastian Fatzkes Buch die Therapie. Eine These die ich gerne aufstellen würde sind die Grenzen literarischer Freiheit, Fragen wie:

Ob dieses Buch Vorurteile gegenüber psychisch Kranken verstärkt?

Ob man Krankheit mit Geäfhrlichkeit gleichsetzt?

Ob betroffene instrumentalisiert werden nur um Spannung zu erzeugen ?

Haben Autoren eine Verantwortung gegenüber realen erkrankten?

Ich muss nicht unbedingt alles auch Sicht von Fitzek oder einem Autor haben wollen, sondern Sie als Psychologin kennen sich ja mit beiden aus, ich würde mich sehr freuen wenn sie mir dabei helfen können. Ich bedanke mich im Voraus.